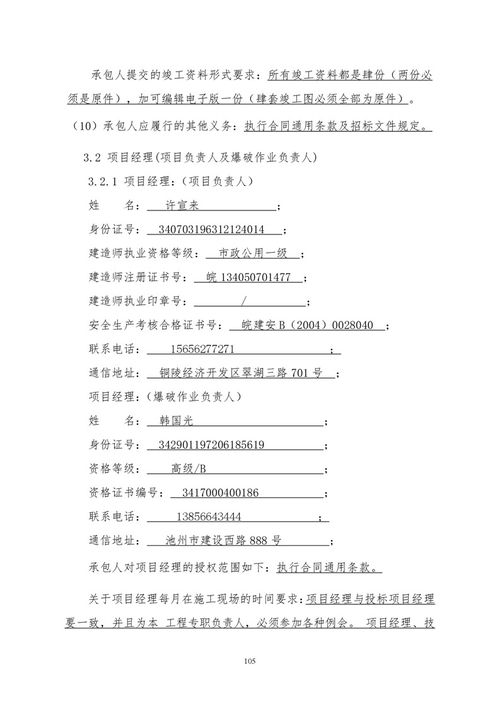

血泪教训!合同管理中的3大“致命陷阱”正在吞噬你的利润

财务总监老张盯着季度报表,指尖发冷——一笔预期中的800万回款再次“消失”。法务部翻出半年前签的合同,采购经理才支支吾吾承认:“当时客户说标准条款太死板,口头答应提前付50%的…”没有书面补充协议,没有双方签章,追款邮件石沉大海。这不过是合同管理黑洞吞噬利润的冰山一角。

陷阱一:条款“文字游戏”——签的是合同,埋的是地雷

某建材供应商与地产公司签订年度供货协议,仅约定“市场价格波动较大时双方协商调整”。半年后钢材价格暴涨30%,地产公司咬死“协商不等于必须调价”,供应商硬扛亏损600万履约,资金链几近断裂。

致命伤解剖:

模糊性条款泛滥:“及时付款”、“尽力配合”、“合理损耗”…律师眼中完美的“弹性空间”,实操中全是扯皮导火索。权责严重失衡:销售为冲业绩签下“无条件退款”条款,技术部门对“功能验收标准”一无所知,合同成了部门博弈的牺牲品。变更管理真空:20%的项目存在口头变更,但仅5%的企业要求书面确认。

微信聊天记录在法庭上只是孤证。

数据触目惊心:行业调研显示,68%的合同纠纷源于条款歧义,平均单案损失超合同金额的15%。

陷阱二:履约“无人驾驶”——签完即弃管,烂尾成常态

科技公司为客户定制系统,合同约定分三期付款。项目启动后客户频繁增加需求,项目经理疲于应付却未留存变更记录。交付时客户以“功能不符最初约定”拒付尾款,百万投入血本无归。

失控现场还原:

执行进度黑箱化:合同关键节点(交付、验收、付款)无预警、无跟踪。业务员离职后,新接手的员工翻遍邮箱才找到半年前的合同扫描件。违约成本被低估:采购合同约定“延迟交货按日罚0.1%”,但供应商宁愿交罚款也不愿空运加急——因为罚金远低于空运成本!多部门协同失效:财务按开票金额催款,却不知合同约定需验收报告;法务收到律师函时,纠纷已发酵三个月。

残酷真相:企业坏账中43%源于履约过程失控,而非客户恶意拖欠。

陷阱三:归档“灾难现场”——关键时刻找不到的合同都是废纸

公司被起诉侵权,法务紧急调取3年前的授权合同。行政部翻箱倒柜2天后回复:“可能在前年搬家时丢了…”因无法自证获得授权,最终赔偿对方280万。

混乱档案室实拍:

存储方式原始:保险柜里塞满纸质合同,扫描件分散在个人电脑、云盘、微信群,文件名全是“最终版修改版最新版”。检索效率绝望:法务要查某客户的框架协议,需问遍销售、财务、项目3个部门,平均耗时4.7小时。过期合同成隐患:服务已终止5年的供应商合同未标注作废,被新员工误当作有效模板使用,引发连带责任。

司法警示:在30%的商事诉讼中,企业因无法提供原始合同承担不利后果。

破局之道!用“铁三角”防线把漏洞变利润增长点

防线一:条款智能预检——给合同戴上“法律头盔”

某医疗器械企业上线AI合同审查工具:销售上传草案后,系统10秒内标红“无条件续约”“无限期保密”等高危条款,并推送类似案例的赔偿金额。法务只需聚焦3%的关键条款,签约周期缩短60%。

落地三步走:

创建企业级条款库:将“不可抗力定义”“知识产权归属”“解约权触发条件”等高频条款标准化,销售直接勾选组合生成初稿。设立“红/黄/绿灯”条款:绿灯条款(如通知地址)销售可改;黄灯条款(如付款周期)需风控审批;红灯条款(如责任上限)仅法务有权调整。

引入AI风险雷达:工具自动比对历史诉讼高发条款(如“验收标准不清”),标记相似度并预警;扫描对方修改处,提示博弈焦点。动态升级知识库:每季度分析履约纠纷,将新风险点(如“疫情视为不可抗力需附证明”)更新至审查规则库。

成效速览:某电商平台应用后,条款争议减少82%,法务人力释放70%。

防线二:履约数字监控——给执行装上“预警雷达”

建筑集团为所有项目合同配置驾驶舱:进销存系统同步发货数据,项目APP上传工地照片,财务系统关联付款节点。距离混凝土浇筑截止日还剩3天时,总监手机收到预警:“供应商库存不足!需立即协调”。

核心控制点:

关键节点自动化追踪:系统抓取ERP发货单、OA验收流程、银行回款记录,合同状态实时更新(进行中/逾期/终止)。风险阈值提前干预:设置多级预警:逾期3天邮件提醒责任人,7天自动抄送上级并冻结请款,15天触发法务介入流程。变更留痕不可抵赖:所有需求增减、工期调整必须通过线上流程审批,生成带时间戳的补充协议,自动关联主合同。

客户实证:工程企业实现履约监控后,项目逾期率下降91%,坏账率归零。

防线三:归档秒级作战——给合同赋予“永生基因”

投资公司遭遇证监会突击检查,风控主任在归档系统输入“XX基金”“2019-2021”,3秒调出12份主协议及47份补充函。电子合同页眉显示数字签名+时间戳,审计当场认可有效性。