深夜的董事长办公室里,两份文件在灯光下形成刺眼对比:左边是某地产巨头因大股东掏空资产导致股价崩盘的司法裁定书,右边是华为轮值董事长制度下最新季度研发投入增长40%的财报。二者命运分野的根源,早在公司诞生之初就已埋下——治理结构不是法律文本,而是企业的DNA编码。

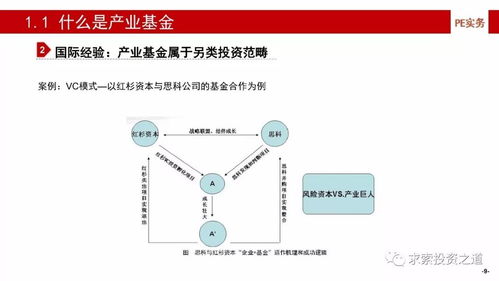

一、股权迷局:比例的艺术与失控的代价

2023年沪深交易所处罚案例显示,67%违规企业存在股权结构缺陷。某智能硬件企业创始人持股45%时引入战投,当股权稀释至18%后遭遇野蛮人狙击,核心专利被拆分出售。反观农夫山泉,钟睒睒通过养生堂架构持有84%表决权,铸就饮料帝国的绝对控制盾牌。

股权设计的黄金分割点在哪?

创始团队红线:34%(重大事项否决权)动态调整工具:AB股、合伙人制度(参考阿里)隐形控制链:一致行动协议+持股平台(参考龙湖地产)

二、董事会战场:沉默的监督者与失控的看门人

某生物医药公司独立董事年薪仅8万,却要审批数亿关联交易。当审计委员会发现财务异常时,3名独董集体辞职引爆舆论危机——这揭开了花瓶监督的制度性溃败。

激活董事会的三大核心引擎:

专业制衡矩阵宁德时代设置技术董事席位,由院士级专家把控研发方向逆向投票机制万科董事选举实行累积投票制,保护中小股东话语权风险熔断设计腾讯在投资委员会植入风控官一票否决权

三、控制权博弈:公司章程里的「秘密武器」

当雷士照明创始人狱中罢免CEO时,当万科遭遇宝能系举牌时,真正决定胜负的往往不是资本体量,而是章程中埋设的控制核弹:

毒丸计划(股东增持触发折价配股)金色降落伞(恶意收购须支付高管天价补偿)白衣骑士条款(优先接受友好方注资)

某跨境电商在Pre-IPO阶段通过修改章程,将重大事项表决门槛从2/3提升至90%,成功抵御国际资本恶意并购。治理战争从未停止,只是战场转移到了法律条款的字缝间。

(part1结尾埋钩)当内部制衡体系构建完成,更大的危机却从外部汹涌袭来——

审计团队在某上市公司仓库中发现戏剧性场景:贴有不同颜色标签的货箱摞成三堵高墙——蓝色标签对应真实库存,黄色标签是给银行看的抵押物,红色标签则专门应付股东巡查。这个被称作「三色治理术」的闹剧,暴露出信息黑箱才是企业崩塌的起点。

一、信息披露:从合规成本到竞争壁垒

瑞幸咖啡财务造假付出的12亿美元代价,催生了中概股「治理透明溢价」现象:

蔚来汽车每月公布电池租赁明细哔哩哔哩披露单季度UP主分成数据农夫山泉在招股书中曝光水源地取水成本

透明化正重构企业估值逻辑:

普华永道调研显示:治理评级A类企业融资成本低2.3个百分点深交所数据:ESG报告完整披露公司市盈率高行业均值18%

二、利益相关者共治:打破股东至上的魔咒

2024年某新能源车企遭遇重大危机时,上演了教科书级治理案例:

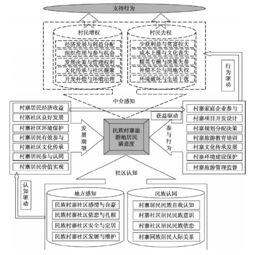

员工持股会投票暂缓薪酬支付供应商联盟同意展期应付账款地方政府提供税收返还纾困这场「拯救行动」的核心支撑,是企业常年构建的多边治理生态。

共治时代的三大实施路径:

员工监事进入审计委员会(参考京东方)社区代表列席ESG委员会(参考中国绿发)建立供应商信用共享链(参考海尔工业互联网平台)

三、数字化治理:区块链重构权力信任

三一重工的「灯塔工厂」藏着更革命的治理实验:每台设备植入物联网芯片,生产数据实时上链。当海外投资者质疑财报时,董事会直接开放数据端口——机器生成的生产日志比审计报告更具说服力。

技术赋能的治理跃迁:?智能合约自动执行分红(碧桂园试点)?AI监测关联交易(蚂蚁集团风险大脑系统)?分布式存储股东投票(微众银行区块链应用)

治理进化的终极命题

当蚂蚁集团被终止IPO时,当滴滴遭遇网络安全审查时,所有企业家都该警醒:治理结构缺陷如同定时炸弹——拆除时看到的不是倒计时,而是归零的瞬间。

那些基业长青的企业,早将治理基因植入骨髓:华为用轮值CEO制破解权力继承魔咒福耀玻璃通过家族宪法规范二代接班比亚迪设立战略研究院直接向股东大会负责

(升华点题)真正的治理革命不在章程文本里,而在决策者放下绝对控制权的那个清晨——当阳光照进董事会会议室时,墙上刻着的可能不是企业愿景,而是古希腊箴言:「权力只有在笼子里才能绽放光芒」