市场如海,风向莫测。昨天的明星企业,今日可能已成搁浅的巨轮。增长放缓、利润萎缩、客户流失、技术颠覆…这些刺耳的警笛声,无一不在宣告:转型,已非选择题,而是关乎生死的必答题。

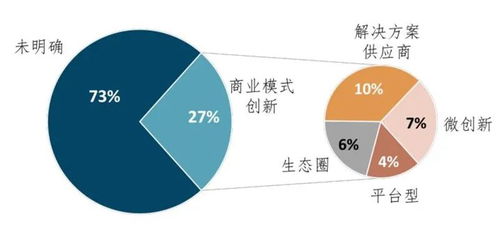

喊转型容易,真转型艰难。放眼望去,多少企业轰轰烈烈地踏上转型征程,最终却折戟沉沙,甚至加速了自身的衰亡?究其根源,往往是陷入了致命的转型陷阱:

陷阱一:战略近视,为变而变。盲目跟风,看到“互联网+”火就一窝蜂搞线上,听到“元宇宙”热就不顾实际往里砸钱。这种缺乏清晰目标、脱离自身实际能力的“伪转型”,如同给垂危的病人贴创可贴,治标不治本,甚至加速失血。转型的起点必须是深刻的自我剖析:我们的核心能力是什么?市场发生了什么根本性变化?客户未被满足的需求在哪里?未来的竞争格局将如何演变?只有基于对“我是谁”、“我在哪”、“我要去哪”的清醒认知,转型才能找到锚点。

陷阱二:组织僵化,船大难掉头。转型的核心是“人”,而最大的阻力往往也来自“人”。固有的科层结构、僵化的流程、固化的思维模式、既得利益的阻碍…这些无形的枷锁让转型寸步难行。想象一下,一艘老旧的巨轮,引擎轰鸣着要转向,但锈死的船舵和僵化的船员却让它只能在原地打转。

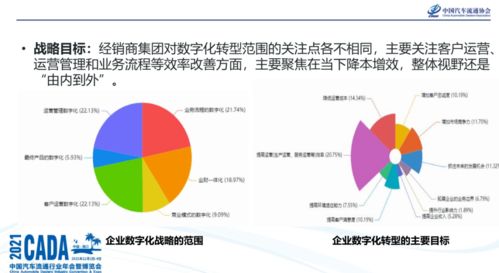

成功的转型,必定伴随着深刻的组织变革——打破部门墙,激活个体创造力,重塑敏捷协作的文化,让组织本身成为转型的助推器,而非绊脚石。组织不变,转型只能流于口号。陷阱三:技术至上,忽视价值本源。技术是转型的强大工具,但绝非万能神药。很多企业砸重金引入AI、大数据、云计算等新技术,建立了“豪华”的数据中台、智能工厂,却忽视了这些技术如何真正为客户创造新价值、为企业带来新增长。

这就像买了一台顶级的血氧仪,却不知道病人真正需要的是心脏搭桥手术。数字化转型的核心是“业务”转型,是价值创造逻辑的重构。技术只是手段,最终要回归到提升效率、优化体验、创新模式、开辟新市场等商业本质上来。没有清晰的价值主张,再炫酷的技术也是空中楼阁。

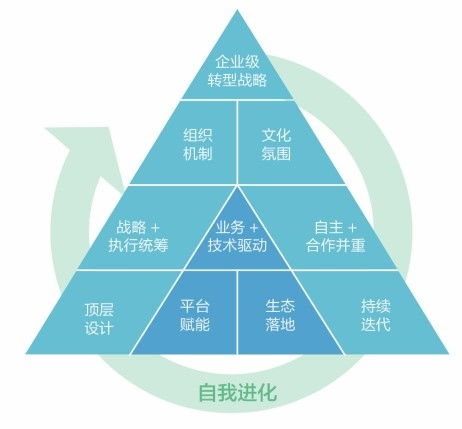

觉醒时刻:避开这些陷阱,企业需要一场深刻的认知觉醒。转型不是一次性的项目,而是持续的进化过程;不是简单的技术升级或业务调整,而是涉及战略、组织、技术、文化、商业模式等多维度的系统性重构。它要求企业家具备前瞻视野和破釜沉舟的勇气,要求组织具备强大的韧性和学习能力。

认识到这一点,才算真正踏上了转型的正途。

核心策略启示一:转型始于深刻的自我认知与清晰的价值锚定。脱离本质的跟风与伪创新,只会加速坠落。

认清了迷雾,破除了陷阱,如何才能真正驱动企业这艘航船稳健穿越周期?答案在于构建强大的转型引擎。这引擎由四大核心策略驱动,缺一不可:

引擎一:战略导航引擎-绘制清晰的第二曲线蓝图。

深度洞察未来:运用战略分析工具(如PESTEL、波特五力、场景规划等),穿透表象,洞察行业本质性变化趋势、技术颠覆性潜力及客户需求底层逻辑的演变。明确转型主航道:基于洞察,精准定位转型方向。是深耕现有业务实现数字化、智能化升级(提升效率与体验)?还是跨界融合,开拓全新业务领域(开辟第二增长曲线)?或是重塑商业模式,从卖产品转向卖服务/解决方案?方向的选择必须聚焦核心能力,匹配长远愿景。

制定动态路线图:转型非一蹴而就。需分解为可执行、可衡量的阶段性目标,并建立快速反馈和迭代机制,根据市场反馈和内外部环境变化,动态调整策略,保持航向的灵活性。避免僵化的“五年规划”,拥抱敏捷迭代的“滚动计划”。

引擎二:组织进化引擎-打造敏捷共生的“细胞组织”。

打破壁垒,赋能前线:压缩管理层级,建立跨职能的敏捷团队(如部落、小队),赋予一线团队更大的决策权和资源调配权,让听得见炮火的人指挥战斗。人才结构升级:积极引进具有新思维、新技能(如数据科学、用户体验设计、生态运营)的关键人才,同时对现有员工进行大规模、系统化的技能重塑(Reskilling&Upskilling),打造适应未来的复合型人才队伍。

重塑文化与心智模式:培育鼓励创新、宽容试错、拥抱变化的文化氛围。领导者需以身作则,成为转型的布道者和赋能者,消除员工对变革的恐惧感,激发内生动力。从“控制”走向“赋能”,从“执行”走向“共创”。

引擎三:技术赋能引擎-数据驱动的“炼金术”。

技术服务于业务价值:技术投入务必与明确的业务目标和提升客户/用户体验紧密结合。避免为了技术而技术。例如,利用AI和数据分析精准预测需求、优化供应链、实现个性化营销;利用IoT和自动化提升生产效率和产品智能化水平。构建坚实数字基座:推动核心系统上云,实现数据互联互通,打造统一、灵活、安全的数字平台(数据中台、业务中台)。

这是支撑前端业务敏捷创新和后端运营智能化的基础。小步快跑,快速验证:采用MVP(最小可行产品)模式,快速开发原型,通过小范围试点验证技术和商业模式的可行性,收集用户反馈,持续迭代优化,降低大规模投入风险。技术是杠杆,业务价值是支点。