想象一下这样的场景:客户的重要需求邮件静静躺在A部门收件箱,B部门认为这是C部门的专业范畴,而C部门则表示需要A部门先提供基础数据…时间在一圈圈邮件抄送和会议争论中无情流逝,问题原地打转,客户耐心耗尽。这绝非个例,而是许多企业中反复上演的“职能迷局”活报剧。

症状:职能划分“病”在何处?

“三不管”地带频现:新业务、交叉领域、模糊地带的任务像烫手山芋,谁都不想接,谁都不敢担责。创新往往就死在这些无人认领的荒地。“踢皮球”大赛冠军:遇到问题,第一时间是证明“这不归我管”。沟通成本飙升,决策链条冗长,简单问题复杂化,效率跌入谷底。

“重复建设”与“资源打架”:多个部门做着相似甚至相同的工作,或者争夺同一份资源(预算、人力、数据),造成巨大浪费和内耗。市场部做数据分析,运营部也在做数据分析,结果口径还不统一?“流程迷宫”困局:为了“清晰边界”,流程设计得异常繁复,审批节点众多,一个简单报销或采购,需要穿越N个部门的关卡,员工心力交瘁。

“目标打架”的尴尬:销售部门追求短期签单,产品部门追求长期体验,服务部门追求低成本响应。KPI指挥棒各指一方,部门目标与企业整体战略貌合神离,甚至背道而驰。

根源:画地为牢的思维陷阱

这些症状的根源,往往可以追溯到职能划分方案的先天不足或后天僵化:

“职能本位”而非“价值流”视角:传统划分常常基于“专业相似性”或“历史沿革”,人为切割了本应顺畅的价值创造链条(例如:从市场线索到客户交付)。部门成了一个个孤岛,只盯着自己的一亩三分地,对整体流程效率漠不关心。“静态蓝图”遇上“动态战场”:市场在变、技术在变、客户需求在变,但职能划分方案却像一幅多年前的蓝图,尘封不动。

新挑战涌现时,旧有框架束手无策。“职责描述”含糊不清:部门职责说明书要么过于笼统(“负责公司运营支持”),要么过于琐碎,缺乏清晰的决策权限、协作接口和关键输出(Deliverables)定义。边界不清,自然摩擦不断。“权责利”严重失衡:责任无限大,权力却很小(如一线部门无决策权);或者权力不小,却缺乏有效的考核与问责机制(出了问题找不到责任人)。

这极大地挫伤了担当精神。缺乏“协同基因”:在划分方案设计和日常管理中,忽视了跨部门协作机制、信息共享平台和共同目标的设定与考核。协作靠人情,而非制度。

代价:效率与士气的双重坍塌

职能不清的代价是沉重的:

时间成本:沟通协调耗费大量时间,响应速度慢如蜗牛。机会成本:错过市场窗口,丧失创新先机,客户流失。经济成本:重复劳动、资源内耗、效率低下直接吞噬利润。人力成本:员工陷入扯皮漩涡,士气低落,人才流失(优秀的人最讨厌无效内耗)。管理成本:管理者疲于“救火”和充当“裁判”,无暇思考战略。

职能部门版的三不管地带,就是组织效率的百慕大三角。不解决这个根子上的问题,再好的战略也无法落地,再强的个体也难施拳脚。承认问题存在,是解决问题的第一步。

认识到“职能病”的严重性,是组织觉醒的开始。但如何开“药方”?头痛医头、脚痛医脚,在部门间做简单的“领地”调整,往往治标不治本,甚至会引发新的混乱。我们需要的是一套以解决实际问题、支撑战略落地为核心目标的系统性重构逻辑。

原则:从“管控”到“赋能”,从“隔离”到“协同”

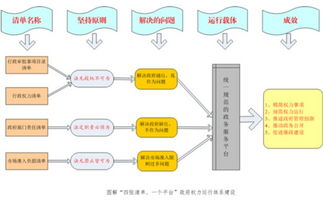

战略解码为先:职能划分必须紧密围绕公司核心战略和关键目标。清晰地定义战略成功需要哪些关键业务活动(KeyActivities)和核心能力(CoreCapabilities),然后再考虑如何通过部门设置和职能分配来有效承载和支撑这些活动与能力。

让组织架构为战略服务,而非战略迁就架构。端到端流程视角:打破“部门墙”的关键,是跳出部门看流程。梳理核心价值流(如:产品开发流程、从线索到回款的销售流程、订单交付流程),识别流程中的关键环节、决策点、信息流和责任人。基于流程顺畅、高效的需要来划分职责(例如:设立流程Owner,横跨多个部门)。

聚焦问题,精准定义:在划分时,不是简单罗列“做什么”,而是要清晰地定义:核心职责(What):该部门存在的核心价值是什么?必须负责的关键成果领域(KeyResultAreas)是什么?(避免大而全的模糊描述)关键决策权(Authority):在职责范围内,拥有哪些自主决策权?(避免事事请示)核心协作接口(Interface):与哪些部门/角色是强协作关系?协作的内容、形式和输出标准是什么?(如:市场部向产品部提供清晰的需求包,含用户画像、痛点、竞品分析)关键绩效指标(KPI):如何衡量该部门职责的履行效果?指标是否与流程上下游及公司整体目标对齐?(避免部门KPI打架)动态调整机制:职能划分方案不能是“一纸定终身”。

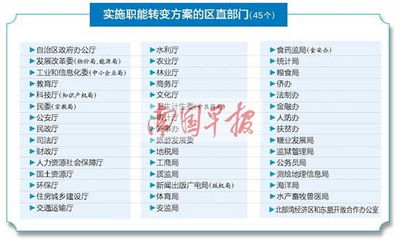

建立定期审视机制(如每年战略复盘时同步审视),根据战略调整、业务变化、新技术应用或暴露出的新