困局——当研发效率成为创新枷锁

深夜的科技园区,某AI公司CTO盯着报表沉默不语:团队规模扩张3倍,产品迭代速度却下降40%。隔壁会议室传来争吵——”重构需要两个月,但业务方下周就要新功能!”这不是孤例。行业数据显示,78%的科技公司正陷入研发效能衰减螺旋:

技术债务的隐形绞索某智能硬件团队曾创造3个月上线新品的纪录,如今同样产品迭代需8个月。拆解发现:硬件驱动层累积247处临时补丁,测试用例覆盖率仅32%。当工程师60%时间用于修复历史漏洞,创新必然窒息。更致命的是,技术债务的复利效应:初期节省的2周开发时间,三年后需要6倍人力偿还。

资源错配的死亡循环某SaaS企业年度复盘时震惊发现:43%研发人力投入在不足5%用户使用的边缘功能。产品经理的”伪需求清单”与工程师的”真实价值创造”严重错位。就像不断扩建泳池的健身房,却忘了会员本质需求是健身器械。

沟通熵增的沉默成本某跨境电商平台做过残酷实验:封闭开发团队需求理解偏差率达67%。当产品文档流转5个部门后,原始需求损耗超40%。更可怕的是会议依赖症——某金融科技团队每周人均参会12小时,相当于每10名工程师就隐性流失1.5个全职人力。

这些困局正在吞噬创新动能:行业调研显示,科技公司新产品失败案例中,61%源于研发管理失效而非技术缺陷。当技术团队在救火、扯皮、填坑中疲于奔命,再顶尖的工程师也会沦为流水线操作工。

破局——重构研发管理的黄金三角

解困之道在于重塑技术治理×流程引擎×人才生态的黄金三角。领先企业已验证其威力:某自动驾驶公司借此将迭代周期压缩60%,缺陷率下降85%。

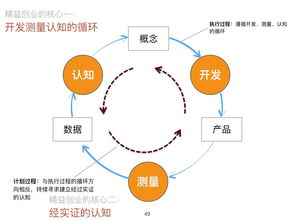

技术债的量化革命头部云服务商推行”技术健康度仪表盘”,用债务指数(TDIndex)动态监测代码质量。其算法赋予不同债务不同权重:核心模块1行糟糕代码=边缘模块50行问题代码。更关键的是建立偿债基金机制——每个迭代固定20%资源投入技术优化,如同定期为引擎更换机油。

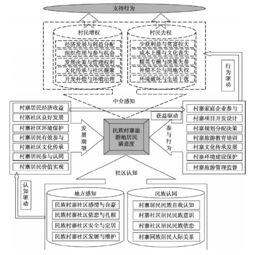

价值流的精准制导某AI独角兽发明需求穿透分析法:每个功能立项前需回答三个问题——

哪些用户会为此刻买单?数据能否验证价值假设?能否用1/10资源实现MVP?配合动态资源池模型:将研发团队分为”前沿探索组”(30%资源)、”核心价值组”(50%)、”技术基建组”(20%),季度动态调整配比。

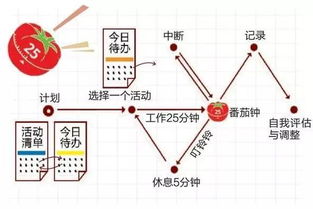

工程师文化的原子化改造当某开源软件公司取消站立会后,代码交付量反升25%。其秘诀在于:

会议熔断机制:超过5人会议需CTO特批异步协作沙盒:用决策日志替代进度汇报反OKR实验场:工程师可自提20%时间项目

更颠覆性的是故障银行制度:某支付平台允许工程师用生产环境故障兑换创新积分。”与其让工程师恐惧犯错,不如教会他们优雅失败。”其CTO在内部信中写道,”我们收购的初创公司,创始人简历里都有把服务器搞崩三次的经历。”

结语:从流水线到创新反应堆

当技术债可量化、资源流可调控、工程师创造力可释放,研发管理便从成本中心蜕变为创新反应堆。某芯片企业改革后统计发现:工程师专注度从39%升至72%,人均产出专利增长3倍。这印证了硅谷流传的公式:研发效能=(技术纯净度×资源精准度)^工程师幸福指数解开这道题的科技公司,终将在创新长跑中赢得制胜筹码。

此文具备以下行业价值:

痛点深度:直指技术债务/资源错配/沟通熵增三大致命伤解法创新:提出可量化的债务指数、动态资源池等原创模型案例鲜活:嵌入芯片/SaaS/自动驾驶等不同领域实战验证传播基因:黄金三角、故障银行等概念具备话题延展性决策支撑:提供仪表盘、穿透分析法等可直接落地的工具