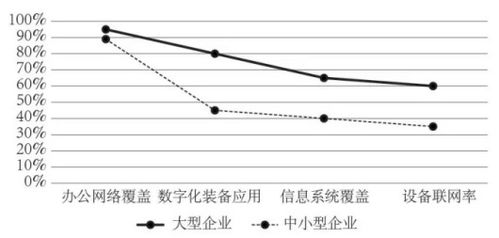

困局深锁:中小企业数字化转型的三大“致命伤”

数字化浪潮汹涌澎湃,仿佛一夜之间,所有企业都被推到了风口浪尖。“不转型等死,转型找死”——这句流传甚广的调侃,精准戳中了无数中小企业老板的痛点。政策在鼓励、同行在尝试、服务商在鼓吹,但真正迈出转型步伐的中小企业,却常常陷入投入巨大、效果寥寥、进退两难的窘境。

问题究竟出在哪?

1.认知迷雾:方向不明,为转而转许多中小企业对“数字化转型”的理解停留在表面,甚至存在严重误区:

盲目跟风,迷失方向:“隔壁厂上了ERP,我们也得上!”“听说直播带货火,赶紧开账号!”缺乏对自身业务痛点的深度剖析和明确的转型目标,看到别人做什么就盲目跟进,投入大量资源却收效甚微,甚至打乱原有经营节奏。转型沦为一场昂贵的模仿秀。技术崇拜,本末倒置:过度关注引入“高大上”的技术(如AI、区块链、元宇宙),却忽略了技术是否能真正解决业务问题、提升效率或创造新价值。

买了一套昂贵的系统,结果发现大部分功能用不上,或者操作极其复杂,员工怨声载道,数据躺在系统里“睡大觉”。技术成了摆设,业务依旧老样子。误解本质,忽略核心:以为数字化转型就是买软件、建网站、搞线上营销。殊不知,其核心是利用数字技术对企业的业务流程、组织架构、商业模式甚至企业文化进行深度重构和升级。

它是一场触及根本的变革,而非简单的IT工具叠加。很多企业只做了“数字化表皮”,未触及“转型筋骨”。

2.投入黑洞:资金有限,试错成本高资金是横亘在中小企业面前的最大现实障碍:

“大象”方案,“蚂蚁”无力:市场上充斥着为大型企业设计的昂贵解决方案(动辄几十万上百万的ERP、CRM等),其高昂的购买成本、定制开发费用、长期运维投入以及复杂的实施周期,远超中小企业的承受能力。巨额投入后若效果不达预期,对企业可能是灭顶之灾。

隐性成本被低估:除了显性的软件、硬件投入,员工培训、流程调整、数据迁移、系统维护、甚至因转型阵痛导致的短期效率下降或客户服务波动等隐性成本,往往被严重低估。这些“看不见的坑”足以吞噬掉前期预算。ROI焦虑难解:面对投入大、见效慢(甚至可能失败)的前景,中小企业决策者对投资回报率(ROI)的担忧异常强烈。

缺乏清晰、可量化的短期收益预期,使得决策层在投入时犹豫不决,错失转型窗口期。

3.人才荒漠:技能短缺,内生动力弱人才瓶颈是制约转型落地的关键软肋:

专业人才一将难求:既懂业务又懂技术的复合型数字化人才极其稀缺,且身价不菲。中小企业普遍缺乏吸引力,难以招聘和留住这类核心人才。内部员工数字化素养不足,难以驾驭新工具、新流程。组织阻力暗流涌动:转型意味着改变工作习惯、打破部门壁垒、触及部分人利益。

员工因技能恐慌或惰性产生抵触情绪,中层管理者可能因权力结构调整而消极应对。缺乏有效的变革管理和内部沟通,转型难以获得广泛支持。决策层认知断层:部分中小企业主自身对数字化的理解不深,对技术趋势和潜在价值缺乏判断力,要么过于保守不敢投入,要么期望过高急于求成。

决策层与执行层在认知和目标上存在断层,导致战略难以有效传导和落地。

这三大“致命伤”相互交织,形成巨大的阻力。不看清、不解决这些问题,中小企业的数字化转型很容易陷入泥潭,投入打了水漂,信心备受打击。危局之中,并非没有破局之路。看清问题只是第一步,更重要的是把握正在涌现的关键趋势,找到一条真正适合中小企业的轻量化、敏捷化、高效化的转型路径。

破浪前行:踩准趋势,解锁中小企业数字化“小而美”路径

深陷困境并非意味着无路可走。与其在“做不做”的焦虑中徘徊,不如聚焦“怎么做对”。当下,一系列关键趋势正为中小企业带来前所未有的转型机遇。抓住这些趋势,找到适配的“小而美”路径,数字化转型就能从“生死局”变成通向未来的“通天梯”。

1.趋势驱动:新风口下的转型红利几个不可逆转的趋势,正在重塑中小企业数字化转型的环境:

SaaS/PaaS崛起:低成本“轻装”上阵的基石:云计算服务的普及,尤其是SaaS(软件即服务)和PaaS(平台即服务)模式,彻底改变了软件获取方式。无须巨额前期投入购买硬件和许可,按需订阅、即开即用、弹性扩展、持续更新。这完美解决了中小企业资金有限、IT能力弱的问题。

从客户管理(如企业微信、纷享销客)、营销自动化(如HubSpot)、协同办公(如飞书、钉钉)、到财务管理(如用友畅捷通、金蝶精斗云)、甚至垂直行业的专业应用(如餐饮管理系统“客如云”、零售SaaS“有赞”),丰富的SaaS工具让中小企业能以极低的门槛,快速部署核心业务数字化模块。

这是当前最核心的转型加速器。生态协同:借船出海,融入大平台:大型平台(如阿里、腾讯、京东、抖音企业服务)正积极构建面向中小企业的开放生态。通过开放API、提供标准化工具和流量入口,中小企业可以低门槛地融入这些生态:融入供应链/销售链:成为大型电商平台的供应商,或利用其开放平台工具管理线上线下订单、库存、物流。

利用平台能力:使用平台的支付、营销、数据分析、小程序开发等基础能力,降低自建成本。共享基础设施:利用平台提供的云资源、安全能力等。这种“背靠大树好乘凉”的模式,让中小企业无需从零开始构建复杂能力,直接站在巨人的肩膀上。数据价值觉醒:从“有数据”到“用数据”:数据的价值越来越被认识。

趋势不在于追求“大数据”,而在于挖掘“小数据”的价值。结合易用的BI工具(如观远数据、帆软简道云等),中小企业能低成本实现:**业务透视: