变革之殇——那些年我们踩过的致命陷阱

当某传统制造巨头启动数字化改革时,管理层在顶层设计上花了整整18个月。精美的架构图堆满会议室墙面,咨询公司交付的PPT厚度超过《辞海》。可当系统真正上线那天,财务部仍在用Excel手工核账,生产车间贴着双轨运行的纸质流程表——这场耗资千万的变革,最终沦为电子化的过家家游戏。

这样的黑色幽默每天都在上演。某互联网新贵收购初创团队后,高调宣布「全面融合」。当技术团队带着硅谷式代码极简主义冲进会议室,老牌产品经理拍着桌子怒吼:「没有200页需求文档敢叫项目?」三个月后,初创团队集体离职邮件里的控诉振聋发聩:「你们不是在融合,是在搞殖民!」

变革失败的病灶在骨髓深处。某外资快消巨头在华推进本土化决策时遭遇的暗礁尤为典型。当区域总经理把「放权」文件锁进保险柜时,上海办公室的咖啡间正流传着段子:「总部说要给我们自由,结果连卫生纸采购都要纽约签字。」

数据触目惊心:埃森哲最新调研显示,73%员工认为变革决策是「高层自嗨」,58%中层管理者用「选择性失明」消极抵抗。波士顿咨询的尸检报告更犀利——失败项目里81%存在「纸面协同」:所有人都说支持变革,却无人真正行动。

究其根源,三大癌细胞正在蚕食变革生命力:

恐惧黑洞:华北某连锁超市推行智慧仓储时,二十年工龄的仓库组长通宵篡改培训手册。他后来醉酒吐真言:「系统会暴露我靠经验藏的周转漏洞。」沟通幻象:某车企数字化转型时发出132封全员邮件,调查显示87%员工只记得「要上线新系统」。更讽刺的是,变革小组办公室距产线仅300米,半年内却无人踏足车间。

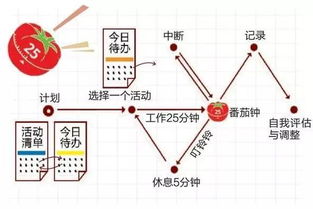

文化排异反应:当某金融集团用KPI考核敏捷转型进度时,研发部门发明了「敏捷表演学」——每日站会变成朗诵会,看板贴满已完工的假任务卡。

这些企业倒在了同个深渊前:把变革当作外科手术,以为切掉旧流程就能长出新机体。殊不知组织是活生生的有机体,骨骼可重构,血脉需疏通,神经要觉醒。当南京某生物科技公司CEO撕掉重组方案怒吼「先医人心,再改流程」时,墙上电子钟正显示他们为此浪费的第427天。

破局之道——让组织自己长出变革基因

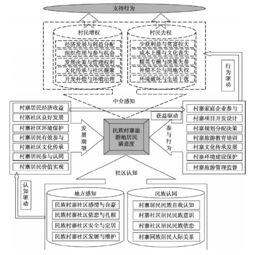

某新能源企业车间最近出现奇景:布满油污的操作台贴着便签条,工人用红笔圈出「扳手图标×3」——这是他们自创的故障预警暗号。当IT部送来智能诊断系统时,老师傅王建国咧嘴一笑:「这玩意儿得认我们的暗语才行。」这场由下而上的变革融合,正是该企业「变革共生计划」的冰山一角。

真正的变革从不要「英雄主义救世主」。看看这些破局者如何改写游戏规则:

1.把指挥棒变成探照灯(沟通革命)深圳某医疗企业在推进供应链改革时,高管层每月举办「缺陷博览会」。展厅中央陈列着因流程漏洞报废的器械零件,任何员工可用黄色便签标注问题根源。市场总监指着贴满标签的导管支架苦笑:「这比任何报表都有冲击力。」三个月后,仓库周转率提升40%——当员工亲眼看见变革如何挽救自己的劳动成果,阻力自然土崩瓦解。

2.让反对者成为布道者(阻力转化术)杭州某软件公司推行敏捷开发时,技术大牛张工在需求会上摔门而出。变革小组没发警告信,反而邀请他主导「传统模式成本测算」。两周后,张工带着自制的对比视频站在会议室:「瀑布开发像用渔船拖航母!」视频里,代表开发进度的纸船在瀑布下被冲得七零八落。

曾经最激烈的反对者,成了最生动的变革教材。

3.在试错中豢养变革生物(敏捷进化论)北京教育集团在分校改革中发明「30天进化实验室」:允许各校区自主改造1个痛点流程,成功经验用乐高积木模型在总部展示。当山东分校用磁吸式课表解决排课冲突后,内蒙古校区连夜寄来奶酪致谢。如今集团走廊已成变革博物馆,陈列着57个校区自创的「土法解决方案」。

最高明的变革甚至允许倒退两步。某跨国物流企业在机器人替代计划中,保留着三座「人类特别工作站」。当智能系统崩溃时,这些站点能瞬间切换至人工模式。令人意外的是,这些「落后产能」倒逼出更强大的容错机制——正如变革负责人所说:「给怀旧者留扇窗,他们反而会帮你加固新地基。

」

在变革深水区掘金的组织早已参透:流程再造只是骨架,人心所向才是血液。当上海某设计公司把新系统测试版命名为「新生儿计划」,当全体员工投票决定迭代优先级时,前台姑娘的总结比任何管理理论都精辟:「养自家孩子谁会嫌累?」此时落地窗外的城市华灯初上,电子屏显示着系统自上线后的第62次升级——没有流血革命,只有静水深流。