死亡螺旋的起点——90%的项目败在这些「隐形炸弹」

深夜11点,科技公司CTO李锐盯着报表上第三次跳票的交付日期,团队连续加班三个月,客户投诉信堆满邮箱。这个投入千万的AI项目,像一头失控的巨兽吞噬资源——而这只是无数企业的缩影。项目风险管理的本质不是预测未来,而是解剖当下的病灶。

某智能家居项目组用「敏捷开发」当挡箭牌,放任客户每周新增需求。当开发总监发现核心功能完成率不足40%时,预算已超支200万。致命陷阱在于:把「响应变化」等同于「放弃边界」。风险管控第一铁律:用「需求毒理学」分级评估——

剧毒需求(推翻架构):立即触发高层决策会议高腐蚀需求(衍生连锁修改):需附加资源补偿条款低烈度需求(界面优化):冻结至下版本迭代案例:某金融APP因频繁插入小额需求,导致核心交易模块重构3次,上线延迟14个月。

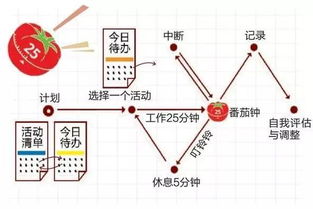

建筑集团项目经理王帆的甘特图永远显示「进度正常」,直到监理方发出停工警告。调查发现:分包商早已因材料涨价停工两周,现场负责人却瞒报进度。进度风险的本质是信息战,必须建立「反幻觉机制」:

实施「负面进度日报」:强制上报阻碍因素而非完成百分比设置「谎言税」:对瞒报设置阶梯式绩效扣罚(如延迟3天扣10%,7天扣30%)引入第三方「进度法医」:突击检查关键节点实物证据

医疗器械公司每逢FDA审计,就靠56岁老工程师张工手工补文档。当张工突发心梗住院,企业面临停产危机。将风险应对押注于个体,比无预案更危险。破解之道:

绘制「单点失效热力图」:标注所有依赖特定员工的关键环节实施「技术赎买」:用项目奖金的20%换取核心人员录制应急处置视频教程创建「僵尸流程」:强制关键岗位每月休假3天,测试系统无主运行能力

逆向手术刀——从「灾后废墟」中锻造免疫系统

当某新能源电池工厂因供应商爆炸停产,CEO林薇没有急着追责,而是带团队在废墟前开复盘会。三个月后,新建立的「链式熔断机制」成功拦截了铜箔短缺危机。最高阶的风险管理,是将失败转化为防御武器。

互联网教育平台在用户激增时服务器频繁崩溃。CTO申请800万扩容,CFO以ROI不明否决。直至技术团队拿出「瘫痪成本公式」:

单次崩溃损失=(客单价×流失率×影响用户数)+(公关成本×热搜指数)

当计算出单小时宕机损失47万,董事会十分钟批准预算。量化模型胜过万字报告,关键步骤:

构建「疼痛计量器」:将抽象风险转化为财务数值(如品牌损伤=股价跌幅×市值)实施「预算竞拍」:各部门用虚拟货币竞拍风控资金,暴露真实优先级设置「止损红线」:自动触发机制(如用户投诉达500条时强制暂停功能)

某跨境电商遭遇物流暴雷,常规的「上报-开会-审批」流程需要72小时。而风控团队启动「海盗协议」:

船长权限:PM在危机时可调用10%备用金无需审批黑匣子指令:预签字的空白合作框架协议(仅填金额生效)敌情倒计时:大屏显示风险发酵倒计时(如供应商破产剩余48小时)压缩决策层级就是抢夺生存权,需配套三大铁律:1??战后48小时内提交审计报告2??滥用紧急权立即解除职务3??成功止损团队获得收益分成

生物制药企业建造「失败实验室」,陈列着23个夭折项目的「遗体」:发霉的样品罐、作废的批文草案、甚至团队争吵录音。每个新项目启动前需在此进行「死亡演练」:

解剖台会议:随机抽取历史失败案例,限时制定复活方案刻碑仪式:将本次风险预案刻在金属牌悬挂展厅签发墓志铭:项目经理预写「本项目因____失败」的检讨书当耻辱感转化为免疫记忆,风险才真正被驯服。

残酷真相:项目风险管理不是购买保险,而是与熵增定律的肉搏战。那些总在「灾后重建」的企业,本质是把风险管理部当成殡仪馆——而顶尖玩家早已学会在太平间里孵化疫苗。当你的团队开始争论「该不该为小概率事件投入成本」,请记住:所有惊天事故的起点,都是某个被嗤笑的「过度谨慎」。